In der Literatur über Product Management dreht sich vieles um Wachstum, neue Features und den nächsten großen Wurf. Doch es gibt eine ebenso wichtige, aber oft vernachlässigte Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt, ein Produkt kontrolliert auslaufen zu lassen?

Genau dieser Moment entscheidet oft darüber, ob ein Unternehmen Ressourcen verschwendet oder Raum für Neues schafft.

In diesem Blogbeitrag möchte ich darauf eingehen,

- warum es Product Manager:innen häufig schwer fällt selbst zu erkennen, dass ein Produkt abgeschaltet werden sollte,

- welches Mindset dabei hilft, um sich dieser unangenehmen Frage ehrlich zu stellen

- und wie ein strukturierter Prozess aussehen kann, der Product Manager:innen bei einer klaren Bewertung ihres Produkts unterstützt.

Warum es schwer ist, als Product Manager:in die Entscheidung zur Abschaltung eines Produktes zu fällen

Es gibt im Wesentlichen 4 Gründe, warum es so hart ist diese Entscheidung zu fällen:

- Ängste

- Biases

- das Umfeld

- die Komplexität der Entscheidung

Diese vier Punkte schauen wir uns im Folgenden kurz an.

Ängste

Vermutlich hat allein das Thema dieses Blogbeitrags bei einigen Product Manager:innen bereits die ersten Emotionen getriggert. Zwei Ängste sind dabei besonders zentral:

Die Angst um die eigene Karriere: In der Regel stellen Unternehmen Product Manager:innen an und weisen ihnen genau ein Produkt zu. Dieses Produkt wird zum Teil der beruflichen Identität. In Vorstellungsrunden stellt man sich als “Hi, ich bin Basti, Product Manager für die mobile App.” vor. Die eigene Karriere ist mit dem Erfolg des Produktes verbunden.

Daher ist es nur verständlich, dass ein:e Product Manager:in Angst hat, das Produkt, mit dem er oder sie eine Schicksalsgemeinschaft eingegangen ist, selbst abzuschalten.

Die Angst um die Karrieren der Teammitglieder: Product Manager:innen haben oft die fachliche Führung über ein interdisziplinäres Team aus Softwareentwickler:innen, UX-Designer:innen, QA usw. Stellt man das Produkt ein, so wirft das zwangsläufig auch Fragen über die Zukunft der Kolleg:innen auf. Menschen, die jahrelang unterstützt, Überstunden geleistet oder Wochenendarbeit investiert haben, um Deadlines zu halten. Die Entscheidung betrifft also nicht nur einen selbst.

Und wenn es vielleicht auch nicht die Angst um die Jobs ist, so kann auch einfach eine starke Verbundenheit zum Team dazu führen, dass man eine schwere Entscheidung vertagt, da man gerade eine gute Zeit hat.

Beide Ängste – um die eigene Karriere und um die Zukunft des Teams – machen es schwer, das Thema nüchtern zu betrachten.

Biases

Ein kognitiver Bias ist eine verzerrte Wahrnehmung. Diese erklären, wann und warum es Menschen schwer fällt, objektive Entscheidungen zu treffen. Es gibt eine Vielzahl gut erforschter Biases. Im Folgenden drei für diese Entscheidung besonders relevante:

Sunk Cost Fallacy: Menschen haben die Tendenz, weiter in scheiternde Vorhaben zu investieren, weil bereits viel Zeit, Geld oder Reputation hineingeflossen ist. Dieser Bias führt schnell dazu, die Frage nach der Weiterinvestition zu vertagen oder voreingenommen zu beantworten.

Confirmation Bias: Diese Verzerrung führt dazu, dass Menschen aus vorliegenden Daten nur die Daten wahrnehmen, die unsere bereits bestehende Meinung bestätigen. Also zum Beispiel, dass das eigene Produkt noch eine gute Investition ist.

Self-Serving Bias: Dieser Bias führt dazu, dass Menschen gute Ergebnisse sich selbst zuschreiben, während bei schlechten Ergebnissen die Verantwortung lieber bei anderen Personen oder externen Umständen gesucht wird. So ist es für eine:n Product Manager:in oft einfacher, mangelnden Produkterfolg auf schlechtes Design oder unzureichendes Marketing zu schieben, statt auf falsche Annahmen über Kundenbedürfnisse.

Alle drei Biases verstärken die Tendenz, das eigene Produkt länger am Leben zu erhalten, als es rational sinnvoll wäre.

Das Umfeld

Neben diesen internen Faktoren gibt es weitere externe Faktoren, welche PMs die Entscheidung über das Abschalten des eigenen Produkts erschweren. Auch hier wieder einige Beispiele:

Es gibt keinen Plan B bei HR: Seien wir ehrlich, ein Unternehmen hat in der Regel keinen Plan B für einen Mitarbeitenden, wenn dessen Aufgabe wegfällt. Und das triggert die Angst um die eigene Karriere. Um hier eine Lanze zu brechen, eine solche Planung wäre auch unverhältnismäßig aufwändig. Sie wäre im Moment der Entstehung schon von der Realität überholt.

Firmeninterne Politik: Neben vielen Faktoren spielt auch die Anzahl von Mitarbeitenden oder Produkten in einem Bereich eine Rolle: sie verleiht dessen Leiter:in Macht und Bedeutung innerhalb der Firma. Auch hier hat der oder die Vorgesetzte ggf. keinen direkten Vorteil davon eine solche Entscheidung zu einem frühen Zeitpunkt zu treffen.

Stereotypen: Unternehmen sind gut darin Narrative rund um das Ideal des „Machers“ zu spinnen, der sich gegen Widerstände durchsetzt und sein Produkt zum Erfolg bringt. Unternehmen sind dagegen nicht sehr gut darin, Bedenkenträger:innen zu würdigen. Bleibt der Produkterfolg eines Bedenkenträgers aus, sind einfach fehlende Motivation oder Skills als Ursache zu verorten.

Die Komplexität der Entscheidung

Zuletzt darf man nicht vergessen, dass die Entscheidung, ein Produkt einzustellen, tatsächlich sehr komplex ist. Es müssen unzählige Daten erhoben und analysiert werden, häufig gibt es Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Produkten. Solche Entscheidungen trifft man nicht nebenbei.

Deshalb passt sie selten in das gehetzte Daily Business und wird dadurch häufig vertagt, obwohl es sich um eine der wichtigsten strategischen Weichenstellungen handelt.

Warum sollte ich als Product Manager:in mich überhaupt damit beschäftigen?

Wir haben gesehen, dass die Entscheidung schwer ist, die eigene Karriere und die des Teams beeinflussen kann und dass Unternehmen sich oft schwer tun, eine solche Entscheidung zu würdigen.

Warum sollte man sich als Product Manager:in also überhaupt mit dieser Frage nach einem Produktende beschäftigen?

Aus meiner Sicht gibt es hier eine sehr zentrale Wahrheit:

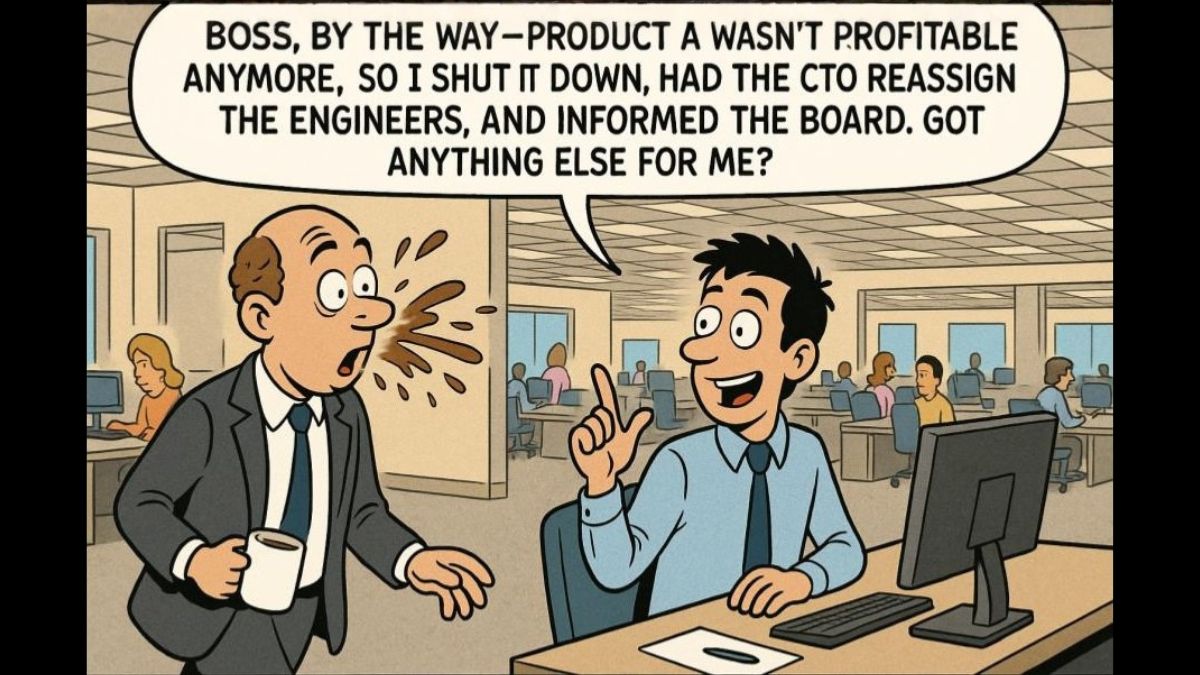

DU willst die Person sein, die die Frage als Erste stellt.

Auch wenn es weh tut: Wer proaktiv agiert, sitzt selbst am Steuer. Man tritt lösungsorientiert und am Unternehmenserfolg interessiert auf. Kommt die Frage dagegen von außen, zum Beispiel von einem neuen C-Level-Executive, der die Firma umstrukturiert, befindet man sich sofort in der Defensive. Reagiert man dann noch emotional, wird man schnell als Gegner:in von Veränderung wahrgenommen. Selbst dann, wenn man inhaltlich recht hat.

Was ist erforderlich um eine solche Entscheidung zu treffen?

Um eine gute Entscheidung zu treffen, braucht es aus meiner Sicht zwei Dinge:

- Das richtige Mindset

- Einen strukturierten Prozess

Das richtige Mindset

Es ist wichtig, sich klar zu machen, dass das Abschalten eines Produkts zum Lebenszyklus eines jeden Produkts dazugehört. Ein Produktende ist kein Scheitern, sondern im Gegenteil verantwortungsvolles Handeln.

Um die Akzeptanz bei sich selbst zu diesem Fakt zu erhöhen, hilft der Blick auf andere, sehr erfolgreiche Firmen wie Google oder Microsoft. Diese haben jeweils einen ganzen Friedhof an Produkten, die aus verschiedensten Gründen zu einem Zeitpunkt abgeschaltet wurden. Ein bewusstes Abschalten gehört zu professionellem Produktmanagement.

Ein strukturierter Prozess

Ich empfehle, sich mindestens einmal im Jahr die Frage zu stellen, ob das eigene Produkt auf das Ende seines Lebenszyklus zusteuert. Dabei sollten folgende Themenbereiche beleuchtet werden:

Produktdatenanalyse

Zuerst gilt es, die wichtigsten Daten zum Produkt zu sammeln und zu ordnen. In der Theorie hat man als Product Manager:in alle KPIs parat (ARR, CLTV, CAC, Churn Rate, Conversion etc.). In der Praxis ist es oft schwieriger, alle relevanten Daten vollständig zusammenzutragen. Hinzu kommt, dass man diese Daten meist mit einem Optimierungs-Blick liest und nicht mit der gezielten Frage: „Lohnt sich die Investition noch?“ Gegebenenfalls müssen daher zusätzliche Daten erhoben werden, die diese Fragestellung explizit beantworten.

Hier kann zum Beispiel die Anwendung des Produktlebenszyklus helfen.

Marktanalyse

Ein Blick in den Markt darf natürlich auch nicht fehlen. Wächst der Markt oder schrumpft er? Wie weit ist der Abstand zur Konkurrenz? Was ist der eigene Marktanteil? Wie ist die Erwartung hinsichtlich des Wachstum von Markt und eigenem Marktanteil? Es macht Sinn diese Beobachtungen mal in eine BCG-Matrix einzutragen.

Abhängigkeiten beleuchten

Es gilt auch zu prüfen, welche Abhängigkeiten das eigene Produkt innerhalb des Unternehmensportfolios hat. Ein Produkt muss nicht zwingend profitabel sein, wenn es beispielsweise als Pipeline oder Enabler für andere profitable Produkte dient.

Standardsoftware

Zusätzlich lohnt die Überlegung, ob das eigene Produkt durch Standardsoftware ersetzt werden kann. Ob E-Commerce, Ticketing oder Dating-Plattformen – in vielen Bereichen gibt es inzwischen leistungsfähige, bewährte Lösungen.

Empfehlung aussprechen

Am Ende der Analyse sollte ein Gesamtbild entstehen. Es muss nicht sofort eine finale Entscheidung sein, aber zumindest eine faktenbasierte, transparente Empfehlung. Mit dieser kann man das Gespräch mit anderen Stakeholdern in der Organisation suchen.

Einbinden der eigenen Führungskraft

Kommt man zu dem Ergebnis, dass das Ende des Produkts naheliegt, ist der nächste Schritt, die eigene Führungskraft einzubinden. Dieses Gespräch erfordert Fingerspitzengefühl: Oft steht zunächst die Sorge um Machtverlust oder Status im Vordergrund, bevor der unternehmerische Vorteil einer Deinvestition erkennbar wird.

Gelingt es, gemeinsam zu einer Einschätzung zu kommen, leitet diese Entscheidung den eigentlichen Prozess der Produktabwicklung ein.

Einige der wenigen Quellen die weitere Schritte beleuchten, findet sich hier.

Nützliche Hinweise für den Prozess

- Als Format empfehle ich den Amazon Six Pager, aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen hilft das Verschriftlichen einem dabei, eigene Hypothesen beim Schreiben zu erkennen und durch Daten zu überprüfen. Zum anderen hat man dann einen Output, der die inhaltliche Qualität hat, um Leadership in die Überlegungen einzubinden.

- Den Prozess kann man als PM natürlich allein durchlaufen. Sinnvoll ist jedoch, zumindest Teile des Teams einzubeziehen. Dabei sollte man sich bewusst machen, dass man damit auch die Ängste und Biases der Teammitglieder triggert. Umso wichtiger ist es, empathisch an das Thema heranzugehen. Vielleicht hilft ja schon das Teilen dieses Blogbeitrags als Gesprächsgrundlage.

Fazit

Das Abschalten eines Softwareproduktes muss keine persönliche Niederlage sein. Stattdessen halte ich es für ein Zeichen von hoher Seniorität, sein Produkt einer regelmäßigen Überprüfung zu unterziehen.